I

Corría el año 2018. Junio expiraba y daba paso a un mes particularmente húmedo y caluroso en el sureste canadiense. Mi familia y yo habíamos dejado Toronto para pasar las vacaciones con nuestras familias, en México. A nuestro regreso, los primeros días de agosto, teníamos certeza de que Andrés Manuel López Obrador sería el presidente de México hasta 2024.

En 2012 había negociado con UPAEP, a través de su entonces vicerrector de posgrados, Herberto Rodríguez, quien se convirtió casi de inmediato en un querido amigo, trabajar un par de años en la Universidad y luego perseguir estudios doctorales. En 2014 recibí una docena de cartas de aplicación al doctorado con noticias negativas, y un par donde se me aceptaba para estudiar el doctorado en ciencia política. Optamos por la Universidad de Toronto y rechazamos la oferta de la Universidad de Notre Dame, movidos por la experiencia previa que ya habíamos tenido en Toronto durante mis estudios de maestría, entre 2010 y 2011. Para 2018 llevaba ya cuatro años de doctorado y estaba cerca de culminar mi tesis doctoral. El fantasma del autoritarismo mexicano, no obstante, había llegado hasta esas tierras para cubrir el cielo de amenazadores nubarrones.

Mi esposa y yo dimos varias caminatas por un sendero que corría cerca de nuestra casa, cuestionándonos qué significaría el triunfo de López Obrador. Entender a cabalidad noticias del propio país estando lejos de él es siempre tarea complicada. Escuchábamos con preocupación a muchos que preparaban las maletas. ¿Se trataba, como algunos pensaban, de la venezolización de México? ¿Era López Obrador una calca de Hugo Chávez? A pesar de mi absoluto desprecio por el populismo de López Obrador, nunca me ha parecido sensato identificar las trayectorias mexicana y venezolana. Simplemente responden a fenómenos distintos. ¿Y si me equivocaba? ¿Estaba dispuesto a poner en peligro a mi familia apostando a mis habilidades para leer fenómenos políticos? Al final decidimos regresar. No solamente teníamos un trabajo esperando en casa y una promesa de regresar, sino que en Canadá los trabajos académicos escaseaban tanto como en Estados Unidos. Más importante todavía, el libertarismo descontrolado canadiense nunca nos animó a pensar en una residencia permanente. Regresamos en julio de 2019, un par de meses antes de cumplirse los cinco años del contrato del Fondo Concursable.

El regreso no fue fácil. Quien piense que un doctorado es una buena decisión financiera no tiene idea de lo que habla. La sociedad actual tiene escasa estima por la labor académica; las universidades luchan o, de plano, han cedido a las presiones de profesionalización fabril; el pensamiento de los estudiantes es cada vez más deficiente, a pesar de (o, propondría yo, a causa de) las nuevas metodologías de aprendizaje, pedagogías y mil adiciones que hoy quieren hacerse a la simplérrima labor de entablar un diálogo dirigido a la verdad que caracteriza a toda universidad; por más becas que uno tenga, el doctorado lo desfonda a uno, haciendo el regreso una dura cuesta, una carrera de resistencia no apta para amantes del confort burgués. Adicionalmente, mis tres hijos, como me gusta decir entre amigos, comen como si me odiaran.

II

Desde 2018 era evidente que algo estaba cambiando en el país, a un ritmo preocupante. Más alarmante era, sin embargo, la desidia y el sopor que uno podía observar hacia la derecha y la izquierda del espectro ideológico. El lopezobradorismo estaba desmantelando progresiva pero firmemente el institucionalismo mexicano, pero el país seguía, al parecer, impertérrito. Business as usual. Un colega itamita llegó, en una ocasión, a afirmar que en López Obrador se observaba nada más que una forma distinta de hacer política, nada de qué preocuparse. Siempre he pensado que quienes así piensan son temerarios, estúpidos o están coludidos con ese gobierno. Día con día, insistentemente, el presidente utilizaba la tribuna de la mañanera para atacar a los poderes que no doblaban la rodilla y le rendían pleitesía; en no pocas ocasiones, el mandatario sugirió que su investidura lo ponía al nivel o incluso por encima de la ley; en otras ocasiones, escandalizando incluso a la prensa internacional, López Obrador divulgó información personal de periodistas que le eran incómodos, violando despreocupadamente derechos humanos básicos. El presidente mostró rápidamente su carácter anti-democrático, despótico y rabiosamente presidencialista, rasgos estos que combinaban a la perfección con su personalidad resentida, revanchista y su inferior intelecto. Pero, más allá de todo, el presidente demostró, en los hechos, que no tendría empacho en sacrificar a cuantas personas de carne y hueso fueran necesarias para hacer sus caprichos realidad. La pandemia, el derroche absurdo de recursos públicos en proyectos no productivos, la abierta guerra contra las clases medias (que contrastó con el cómplice respeto hacia los superricos), todos mostraron que, para el presidente, el valor de las vidas humanas de carne y hueso es nimio comparado con el peso de su delirante construcción de un “pueblo” inexistente que le aclame como al mesías redivivo.

¿Y las universidades? ¿Y el empresariado? ¿Y, carajo, los partidos políticos? No había donde encontrar energías democráticas. México estaba deslizándose hacia el autoritarismo—todos los indicadores se encargaron de mostrarlo—pero en el país no se encontraba a un solo demócrata dispuesto a luchar por las libertades civiles básicas. Los partidos políticos de oposición seguían comportándose como mercenarios. Las militancias permitieron que se eligiesen perfiles impresentables, hombres sin reputación alguna, cobardes y corruptos de la peor calaña. Y algunos todavía tenían el cinismo de exigir comprensión y apoyo, desfilando en sus renovaciones de dirigencia a nuevos cacos, nuevos mercenarios, nuevos corruptos listos para dirigir a esos trasnochados de oposición.

En UPAEP surgió el proyecto de empujar actividades de educación cívica. Jorge Medina tuvo la idea y me pidió liderarla. Con honestidad, debo decir que me resistí todo lo que pude. Y, sin embargo, mi buen amigo tenía razón: no era moral darle la espalda al país. Tomé, pues, un proyecto que culminaría en una batería de conferencias, talleres, capacitaciones, campañas en redes de comunicación, alianzas estratégicas y hasta una obra de teatro en defensa del voto y la democracia. Utilizando como mecanismo de difusión a la dirección de Formación Humanista logramos impactar alrededor de 2 mil 500 estudiantes y colaboradores en distintas actividades. Adicionalmente, colaboramos en los diálogos con candidatos y candidatas en todos los órdenes de gobierno, incluyendo la presencia de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. El trabajo estaba hecho y, sin embargo, no dejaba de sentir una opresión en el estómago: los demócratas estábamos ahí al igual que los estudiantes (en su mayoría, obligados a asistir). Los colaboradores, empero, ignoraron por completo estos esfuerzos. Muy pronto caímos en cuenta que una parte sustancial de los colaboradores no solamente apoyaban el populismo lopezobradorista—lo que, en justicia, era su derecho—sino que algunos incluso despreciaban abiertamente la democracia. Escuchamos de profesores que recomendaban a los estudiantes no votar. Recibimos quejas de algunos colaboradores por insistir tanto en la importancia de estos eventos; no faltó una colaboradora que se atrevió a sugerir que algunas omisiones que cometimos por dar prioridad a la democracia demostraban que uno no debía andar metiéndose en esos temas y que era mejor ocuparse de la burocracia universitaria.

Algo andaba mal. Parecía no importar cuántos esfuerzos hiciéramos, siempre el balance final arrojaba lo mismo: apatía, tedio, desprecio por el tema de la democracia. Debo decir que hace años, veinte cuando menos, me ha preocupado la progresiva mediocrización de las sociedades, el crecimiento de la estupidez y la llegada a puestos de decisión de personas cada vez menos cualificadas. El gobierno de los idiotas ha sido durante años una obsesión personal. He leído el extraordinario Discours de la servitude volontaire de Étienne de La Boétie, un joven que a sus escasos 18 años logró componer un clásico sobre la tendencia a la servidumbre de las sociedades humanas. Su lectura, junto con las de Machiavelli, Rousseau, Locke, Nietzsche, Arendt y un sinfín de pensadores me han convencido de la importancia de la excelencia en las sociedades democráticas, así como de su extrema escasez.

III

El 1 de junio llegó mucho antes de lo que hubiéramos querido. Nos hacían falta décadas para educar a la juventud. Y, sin embargo, la cita de las urnas se cernía como la guillotina sobre el cuello de Robespierre. Estuve todo el domingo participando en análisis de la jornada electoral. Todo estaba en calma. Recuerdo a un joven que, al salir de uno de esos análisis, me confesó su intranquilidad: esa calma apestaba a desgracia. Era el claro del huracán el que había visto aquel joven. Alrededor, los mexicanos y mexicanas actualizaban la máxima rousseauniana: todos corrieron al encuentro de sus cadenas, creyendo estar liberándose.

Por la noche muchos seguimos el PREP. Contra las peroratas del dictadorcillo, el programa de resultados preliminares, junto con el conteo rápido, han ofrecido siempre resultados veraces, pronosticando el resultado de la elección con tal precisión como para garantizar la fidelidad de los procesos de captura y cómputo. Hacia la medianoche era evidente la tendencia: Claudia iba a arrasar. Por teléfono y redes traté de corroborar estas tendencias: ¿en verdad había ganado Morena por tal margen? ¿Podía haber un error? Todo conducía a la negativa. No existían, y siguen sin existir, rastros de un fraude, ese que tanto le gusta al Pejillo y sus secuaces. Todos confirmaban la noticia: Morena rasguñaba la mayoría calificada en ambas cámaras. La noche estuvo gobernada por un insomnio intermitente. Despertaba para revisar el PREP, con la esperanza de un milagro. ¿Dónde estaba san Manuel Bartlett, patrono de los fraudes, cuando uno lo necesitaba? En la CFE, me respondí, ensayando nuevos vuelos de rapiña.

La mañana llegó y en el trabajo nos encontramos caras largas que habíamos trabajado por la democracia y asistíamos ese lunes 2 con el corazón destruido. Algo llamaba poderosamente la atención: no había habido grandes celebraciones, más bien se respiraba un aire saturado de tóxico resentimiento. La gente no estaba feliz sino satisfecha. La venganza se había consumado. Décadas de desencantos del PRIAN llegaban a su final. El pueblo mexicano—desde los pobres hasta los ricos—habían dado su voto al proyecto de desmantelamiento del régimen democrático.

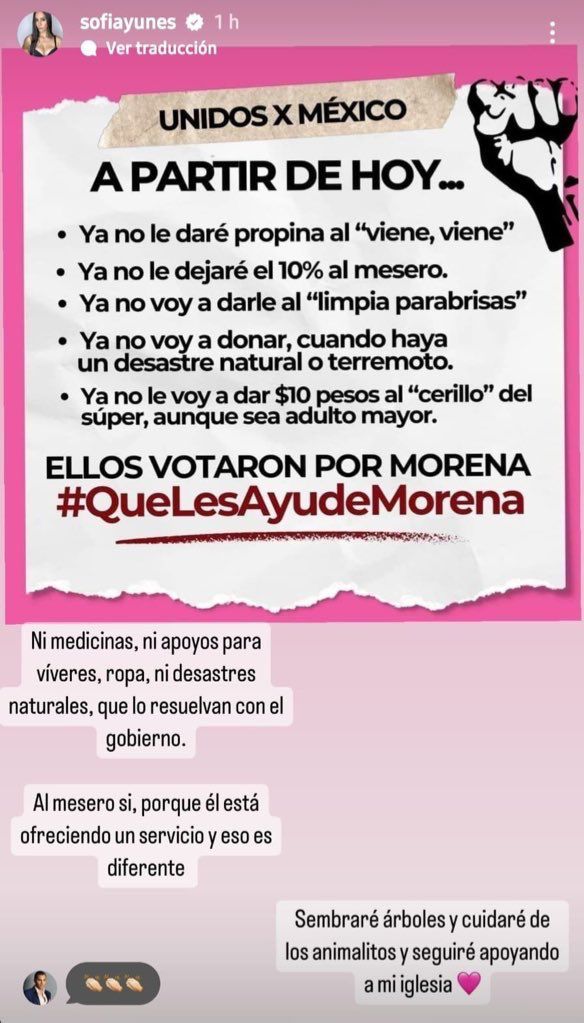

Y, como salido de un cuento de terror, de repente una imagen comenzó a saturar algunas redes sociales y chats. Cuando vi la imagen no pude más que esbozar una sonrisa derrotada. López Obrador había ganado. Sus adversarios se habían lanzado ahora a la defensiva utilizando los mismos mecanismos que habían denunciado en López Obrador en 2006. Se hablaba de fraude sin presentar una sola prueba. Y aquella imagen, ignorando incluso la idea de fraude, redoblaba la apuesta por el clasismo: que los salve el gobierno, porque “nosotros” los buenos ciudadanos, los hijos del Dios vivo, no volveremos a dar una propina, una ayuda, una caridad a ninguno de esos pelagatos, malvividos y perdedores que votaron por el autoritarismo. López Obrador, me repetía, había ganado, había impuesto una cultura política de la desconfianza, el resentimiento y la confrontación antagónica y, con ello, había sepultado el sueño democrático.

Hoy estamos de pie frente al precipicio. El presidente saliente cerrará su periodo dando el tiro de gracia a la democracia, y con ello culminará el sexenio más antidemocrático de la historia moderna de México. No defiendo a los anteriores. Quienes me conocen saben de mi desprecio por el PAN y la náusea que me provoca el PRI. Sin embargo, López Obrador logró desmantelar, por no decir destruir, lo que tanto trabajo nos costó a los mexicanos construir en materia de instituciones autónomas para la defensa de los derechos político-electorales de los mexicanos. Morena ha lanzado la advertencia: no se detendrán ni irán con cuidado, antes bien destruirán el INE y el INAI de inmediato, así como doblegarán al Poder Judicial Federal con el estúpido pretexto de su sometimiento a la decisión del pueblo. Es hasta ahora que se comienzan a escuchar voces de preocupación. Como despertando de un invencible sopor, muchos grupos de la sociedad civil se miran unos a otros con desconcierto. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué carajo nos ha pasado? ¿Cuándo cerramos los ojos y despertamos en una pesadilla? Otros, por supuesto (la aplastante mayoría de los universitarios entre ellos) seguirán dormidos plácidamente. Algunos especulan ya con escenarios apocalípticos: ¿Hará Morena lo propio con el Banco de México, terminando con décadas de estabilidad monetaria y tipo cambiario? ¿Y qué decir del INEGI? No hablo de la CNDH: Piedra Ibarra se encargó de llenarla de dinamita. ¿Dónde se detendrán López Obrador y Claudia en su lucha por regresar a los buenos tiempos del echeverrismo?

IV

No tengo respuestas, pero sí muchas preguntas y preocupaciones. No hay certeza de que el país soportará la violencia que se cierne sobre sus instituciones. No es claro cómo luchará esta administración contra el crimen organizado, ni cómo levantará una economía que no caminó adecuadamente en este sexenio. Es alarmante pensar que detrás de Clara habrá una voz de mando, que Morena esté ensayando un nuevo Maximato. Es una deliciosa ironía que Morena celebre el fin del PRIAN, siendo ese “movimiento” nada más que el regreso triunfal del priísmo más recalcitrante y autoritario. Y, con todo, lo que más duele sigue siendo una ciudadanía inerte.

Quizá no haya nada que hacer. Quizá quienes pronosticaron la era populista tuvieran razón y el futuro será autoritario. Nadie puede saberlo hoy con certeza, porque en realidad el juego sigue. Nada se pierde en política definitivamente, nada se gana que no pueda ser arrebatado. México no es Venezuela, y es claro al menos que no será destruido de la noche a la mañana. Tenemos algunos años para salir en defensa de nuestras libertades. Nada nos promete la victoria, pero, en todo caso, ésta no ha sido nunca certeza sino más bien el sueño reservado a idealistas y valientes.

Pero ¿habrá ciudadanos y ciudadanas listos para defender su libertad? ¿Podrán los jóvenes apagar sus teléfonos y mirar la realidad a los ojos, con todo su horror y su miseria, pero también con toda su promesa y esperanza? ¿Podremos los investigadores y docentes entender que la Verdad es un proyecto con mayúscula y no mero adoctrinamiento/adiestramiento? ¿Dónde hallaremos las energías necesarias para resurgir como sociedad libre?

México tendrá futuro si la ciudadanía despierta. No serán los partidos de oposición, a los que, me temo, tendremos que matar para refundar la oposición sobre nuevas bases, desterrando de por vida a una clase política que ha traicionado todos los ideales democráticos, por decir nada de la confianza de una buena parte de la nación. No será Morena, movimiento demasiado preocupado por acumular poder y aplastar toda crítica como para preocuparse por el bien común. Sólo una ciudadanía despierta podrá hacer frente a la ola antidemocrática que azota el mundo. Y la universidad—una vez más, hay que decirlo, disculpándome por nada—es el sitio por excelencia para la generación de una nueva ética pública que utilice la democracia para promover el bien común y la dignidad de la persona.

Vamos tarde, vamos lento y vamos perdiendo y, sin embargo, seguimos aquí.

¿Qué dirá la historia de nosotros, UPAEP, dónde quedarán nuestros nombres cuando se cierre por fin el libro de los muertos?