Lecciones de biotecnología para la vida diaria

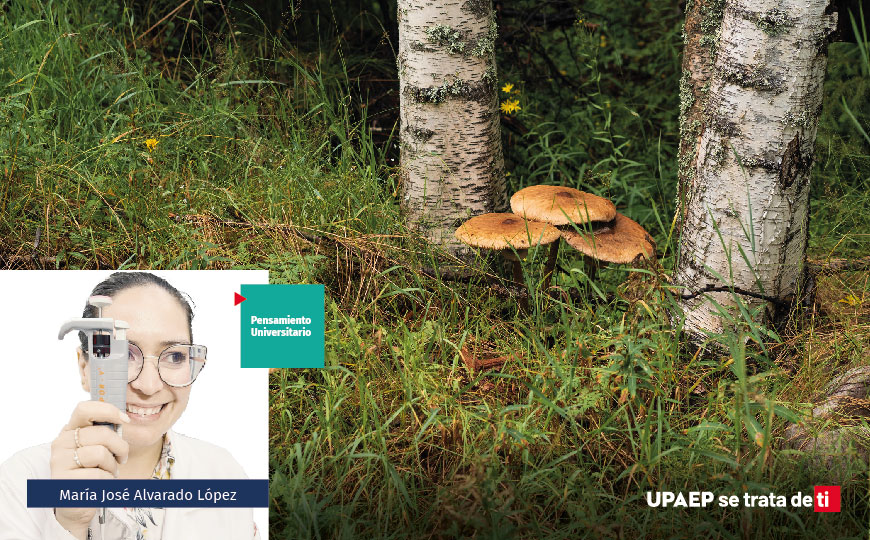

El otro día vi un pequeño pino creciendo junto a un tronco, solo, en medio del bosque. Apenas medía medio metro, pero se mantenía firme. Me pregunté: ¿cómo algo tan frágil, entre sombra, roca y suelo seco, logra sobrevivir? La respuesta estaba bajo tierra: una red de aliados lo conectaba, alimentaba y sostenía. Nunca estuvo solo.

En la naturaleza, crecer en red no es debilidad, es sabiduría. Así viven las ectomicorrizas. Hoy hablaremos de eso: del modo simbiótico.

Las ectomicorrizas son asociaciones simbióticas entre hongos y raíces de plantas en las que ambos se benefician. Aunque existen varios tipos de micorrizas, las ectomicorrizas son de las más estudiadas: el hongo no penetra las células de la raíz, sino que las rodea, formando una estructura de intercambio conocida como red de Hartig. En esta relación, el hongo obtiene azúcares de la planta, y a cambio, le ayuda a absorber nutrientes clave como fósforo y nitrógeno, además de protegerla contra estrés ambiental o enfermedades. Este tipo de simbiosis es tan importante que se estima que el 95 % de las familias de plantas terrestres la presentan. Sin ella, muchos bosques no existirían, de ahí su gran importancia ecológica.

Los biotecnólogos aprovechamos esta relación para restaurar suelos, mejorar el crecimiento de árboles y diseñar biofertilizantes. Se han desarrollado productos comerciales a partir de las esporas o el micelio de estos hongos que se aplican a cultivos o reforestaciones.

Uno de los ectomicorríticos más usados es Pisolithus tinctorius. Aunque no es bonito (de hecho, lo llaman “hongo excremento de perro”), es muy resistente: sobrevive en suelos ácidos o contaminados, y ayuda a que pinos o eucaliptos crezcan fuertes. Antes se usaba para teñir telas; hoy lo usamos para restaurar bosques. Literalmente, este macrohongo sostiene el bosque desde abajo, pero a su vez, necesita del árbol que lo aloja.

Otro favorito mío es Laccaria bicolor. Fue el primer hongo ectomicorrícico cuyo genoma se secuenció por completo, lo que nos permitió entender —a nivel molecular— cómo se forma una simbiosis. Desde entonces se ha convertido en modelo para diseñar biofertilizantes adaptados a suelos pobres o contaminados. Asociado con álamos, por ejemplo, mejora su tolerancia a metales pesados como el cadmio o el zinc. L. bicolor nos recuerda, sin duda, que conocer a fondo una relación simbiótica puede cambiar por completo la forma en que restauramos el mundo.

Aunque no lo veamos, bajo nuestros pies ocurre una historia de colaboración mítica: los hongos ectomicorrícicos forman una red subterránea que conecta árboles entre sí: comparten agua, nutrientes, señales de alerta y hasta “apoyos” metabólicos. A este entramado vivo se le ha llamado a veces “la wood wide web”, una red natural tan compleja como internet, pero tejida con hifas y propósitos ecológicos.

Gracias a estas redes miceliales, un árbol joven puede recibir nutrientes de uno más viejo; un pino estresado por sequía puede beneficiarse de los recursos de otro que está sano. Los hongos no solo alimentan al árbol individual con el que hacen simbiosis, sino que crean comunidad vegetal, sostienen el equilibrio del ecosistema y participan en una especie de economía biológica del bosque. Es una red de apoyo real, pero invisible. Desde la superficie, solo vemos troncos y ramas. Pero debajo, la vida ocurre en red, entrelazada por millones de hilos que mantienen de pie a los gigantes verdes que nos dan oxígeno, sombra y belleza. No es exagerado decir que, sin esa red fúngica, no habría bosque... y sin bosque, no habría planeta como lo conocemos.

La biotecnología nos permite comprender y aplicar esta lógica simbiótica en la restauración de suelos, la recuperación de bosques y la producción sustentable. Y si necesitas una imagen más pop para imaginar una simbiosis... piensa en Venom. Sí, el personaje de cómic: un simbionte que no puede sobrevivir sin Eddie, su huésped humano, pero que a cambio le da fuerza, habilidades y resiliencia. Así funcionan muchas simbiosis en la naturaleza: cuando hay equilibrio, ambos ganan. Pero si uno domina o consume al otro, como ocurre con Carnage, el vínculo se rompe y se vuelve destructivo. En la vida, igual que en la biotecnología, no basta con estar unidos: hay que estar bien conectados.

En un mundo que nos empuja a la competencia, las ectomicorrizas nos recuerdan que la vida más rica nace de la colaboración: nos enseñan que dar y recibir no nos debilita, nos enraíza y que crecer no es una experiencia solitaria. En la naturaleza, los organismos más fuertes no son los que lo hacen todo por sí mismos, sino los que saben construir relaciones simbióticas profundas y duraderas. En este contexto, la interdependencia no es debilidad: es una estrategia de supervivencia. Y no solo eso: es también una estrategia para florecer.

Como seres humanos, también podemos elegir vivir en modo simbiótico: construyendo redes reales, ofreciendo lo que tenemos, dejando que otros nos sostengan cuando lo necesitamos. Porque, al final, la vida se sostiene como los bosques: en comunidad, desde abajo y muchas veces, en silencio.

Cualquier cosa que quieras preguntarme de lo que escribo, dímelo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. En cuanto pueda te contestaré, y si no tengo la respuesta, sé que mis colegas de la Facultad de Biotecnología nos podrán ayudar. Sigo aquí, con las lecciones de biotecnología para la vida diaria.