Mis cuatro fieles y amables lectores lo saben -puesto que son personas agudas, perspicaces y de amplio espíritu crítico-: mucha gente en México gusta de remitir nuestras costumbres, a la menor provocación, a tradiciones ancestrales, a los usos y costumbres de los pueblos prehispánicos. Uno de estos casos emblemáticos es -no podía ser de otra forma- todo lo que rodea a las celebraciones del “día de muertos”.

Ya en otras ocasiones hemos hablado de los fundamentos teológicos, litúrgicos e históricos de las celebraciones del “Día de los fieles difuntos” y del “Día de todos los santos”, por lo que ahora nos concentraremos en tratar de alumbrar un poco los orígenes del “altar de muertos” y de algunos de los elementos que lo conforman. Tampoco me referiré al Halloween (pronúnciese “jalogüín” o “jálogüin”), festividad de claros orígenes cristianos pero que luego discurrió por tenebrosos y tortuosos caminos que nos han llevado a una a veces incomprensible mezcolanza con las costumbres locales en todo el mundo, como ocurre también aquí en México, donde ya forma parte de las tradiciones populares; tan es así, que mucha gente ya no es capaz de distinguir entre los elementos que provienen de las costumbres mexicanas y de las que se deben a la influencia estadounidense. En contrapartida, en los EE. UU. las costumbres del Halloween se mezclan con las mexicanas que han llegado de la mano de los inmigrantes.

Como podemos ver al estudiar la historia de los pueblos, todos ellos han aceptado, aceptan y aceptarán elementos culturales de otros, a veces por la fuerza -producto, por ejemplo, de conquistas, guerras o imposiciones de todo tipo- y a veces de buen grado, como ocurre en los procesos de imitación, aunque esta pueda ser extralógica. Algo similar ocurre con nuestras festividades de muertos, en los que hay una innegable presencia de elementos culturales tanto prehispánicos como europeos. Sin embargo, en este caso son mucho más numerosos los aspectos provenientes de Europa y de las costumbres cristianas que los debidos a las costumbres de los antiguos pueblos prehispánicos, a pesar de lo que mucha gente crea o quiera creer.

Hay que remitirnos, para entender esto, a la época “del contacto”, como se refieren algunos para hablar del momento de la conquista (siglos XV y XVI). En los reinos de León, Aragón y Castilla, en la actual España, se preparaban algunos alimentos dulces y salados para la festividad de todos los santos. Algunos de estos alimentos imitaban a las reliquias de los santos, es decir, tenían formas de diferentes huesos o partes del cuerpo; el fémur, el cráneo, los brazos e inclusive esqueletos completos de diferentes tamaños, pero no eran raras las figuras de animales o frutos. Todavía en la actualidad encontramos restos de estas costumbres en Cataluña y en Italia. En México, en algunas regiones hay figuras similares de pan o de dulce, aunque en ocasiones ya se han desprendido de su significado original, algo que no es nada raro en estos procesos de intercambio cultural: se sigue cultivando una costumbre, aunque ya nadie recuerde su significado primigenio ni se pregunte por su origen.

Los alimentos a los que nos hemos referido arriba eran llevados a la iglesia para ser bendecidos, colocándolos después en las casas en la llamada “mesa del santo”. Sobre esta mesa se colocaba generalmente una imagen del santo a quien se dedicara la ofrenda y los dulces y panes ya bendecidos en forma de huesos. Con esto se daba la idea de que sobre la mesa estarían las reliquias del santo respectivo, a quien se le pedía que santificara y diera su protección al hogar y a sus moradores.

Esta costumbre pasó de la península al Nuevo Mundo; muchos de estos dulces eran los llamados “alfeñiques”, confeccionados a base de una pasta de azúcar, con agua, miel y aceite de almendras, a manera de turrón. “Alfeñique” es palabra de origen árabe andalusí (recordemos que, en su gran mayoría, los conquistadores castellanos provenían de Extremadura y de Andalucía, por lo que trajeron consigo muchas de las costumbres con las que habían crecido en su tierra natal, impregnada de elementos culturales árabes). Una herencia de este dulce árabe andaluz la vemos en las famosas “calaveritas” de azúcar que se consumen en México precisamente en estos días. La célebre “Casa de Alfeñique” en la Puebla de los Ángeles se llama precisamente así, porque los barrocos adornos de la fachada imitan el aspecto de este dulce, el alfeñique. En Argentina, Costa Rica, Colombia, Bolivia y otros países latinoamericanos encontramos hoy en día bocadillos herederos del alfeñique.

Así que el origen de las calaveritas de azúcar hay que buscarlo en las costumbres peninsulares (mezcla, a su vez, de la herencia culinaria de los árabes en Andalucía y de la confección de “huesos” de los santos en la Europa cristiana), y no en el tzompantli (“hilera de cráneos”, por ser una estructura en donde se exponían los cráneos de los sacrificados) de algunas culturas mesoamericanas.

En cuanto al llamado “pan de muerto”, su origen es más complicado de escudriñar debido a la carencia de fuentes tempranas. Sin embargo, también aquí nos encontramos con la tendencia a remitir su origen a la cocina prehispánica, lo cual no es -hasta donde sabemos- muy probable. Lo más seguro es que sea también de entero origen europeo, aunque habría que esperar a que milagrosamente aparezcan algunas fuentes que puedan arrojar más luz sobre el tema. Un problema adicional lo encontramos en nuestro ancestral centralismo: hablamos del “pan de muerto” en singular, como si no hubiera otro, y pensamos exclusivamente en las variedades del centro del país, cuando la realidad es que hay diferentes formas y recetas en otras regiones de México.

Algunos quieren ver en el “papalotlaxcalli” (algo así como “tortilla en forma de mariposa”) al antecesor del pan de muerto. De hecho, Fray Diego Durán, dominico, da cuenta en 1579 que los aztecas, en las ceremonias para honrar a los caídos en las guerras “contra los de Michoacán” (los purépechas) consumían “unas tortillas” llamadas “papalotlaxcalli”, que él traduce como “pan de mariposas”, pero que eran planas, como las tortillas, y hechas a base de amaranto y maíz seco y tostado; algunos informes hablan también de otro ingrediente: miel de maguey. Estas tortillas se presentaban a los dioses como ofrendas, y parece que se hacían con forma de mariposa, aunque con la mezcla también se hacían figuras en forma de algún dios o de huesos. Sin embargo, no parece haber noticias de que estas tortillas se colocasen en las “mesas de santos” importadas de Europa. Cuando la tortilla llevaba la figura de una mariposa, se destinaba como ofrenda para la diosa Cihuapipiltin, la que velaba por las mujeres muertas en el parto, quienes eran objeto de gran veneración y estaban equiparadas a los guerreros muertos en combate.

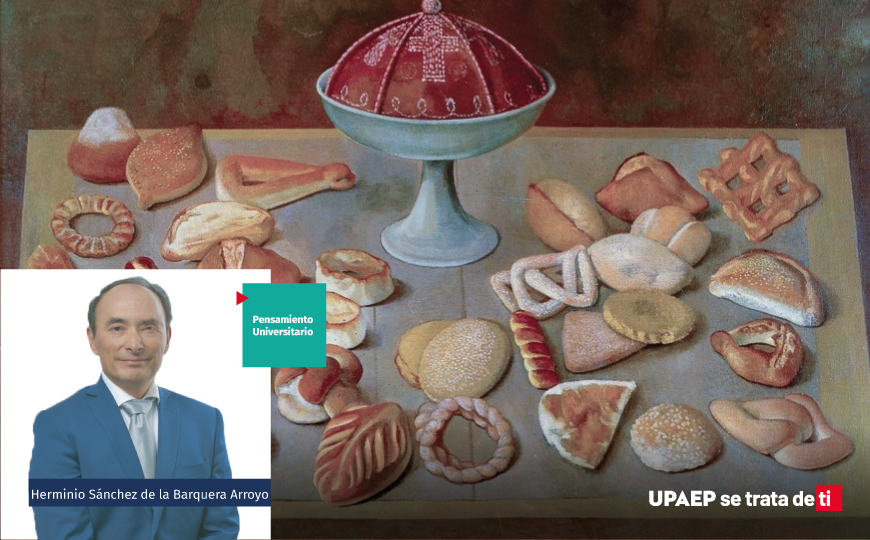

El problema con la falta de fuentes queda claro si pensamos en que no hay recetarios que consignen cómo elaborar el pan de muerto ni que describan su forma durante los tres siglos del virreinato ni en el siglo XIX. Es hasta 1938 cuando por primera vez aparece una receta: se la debemos a Josefina Velázquez de León, en su “Repostería selecta”, obra en la que recopila recetas típicas de diversas regiones de México. En la iconografía habrá que esperar un poco más, hasta que Gustavo Montoya pinte su “Bodegón con panes mexicanos” en 1951. La forma del pan que vemos en este óleo se parece bastante a los panes de muerto que conocemos en el centro de nuestro país hoy en día.

En cuanto al supuesto significado de la forma que tiene el pan de muerto en el centro del país, se trata en general de especulaciones o expresión de deseos, ante la carencia de fuentes confiables de información: que si su forma representa el devenir de la vida y la muerte, que si tiene la forma de un cráneo y huesos, que si el azahar es para atraer a las almas, que si es una referencia a los cuatro puntos cardinales (lo cual no podría ser entonces herencia prehispánica, puesto que en Mesoamérica se hablaba por lo general de cinco puntos cardinales, al agregar “el arriba y el abajo”), etc.

Al igual que en el caso de los chiles en nogada, es inútil tratar de encontrar una “receta original”, pues se trata de un pan en medio de otras variedades y heredero a su vez de diversas recetas y tradiciones. Lo fundamental es elaborar una “masa básica” aromatizada con anís, agua de azahar y ralladura de naranja. En algunas localidades lo encontramos cubierto con ajonjolí, como en Puebla, o con azúcar, como en la Ciudad de México, aunque actualmente, por supuesto, encontramos de todo en todas partes. Prácticamente todos los ingredientes, salvo el agua, son de origen europeo. Por cierto, ya también hay pan de muerto relleno o cubierto de chocolate, de cajeta, de crema, de nutella, etc. Casi casi un Apfelstrudel de muertos.

Por lo que hemos visto, la tradición de los altares de muertos es básicamente europea, aunque evidentemente hay elementos autóctonos, como la flor típica de estas épocas para las festividades de muertos: la flor llamada “cempasúchil” (cempohualxochitl, del náhuatl “veinte flores”); frutas como la guayaba, la calabaza y el tejocote; y dulces a base de camote o de maíz; y el copal, en lugar del incienso. Otra herencia prehispánica es la creencia de que, al ofrecer bebida y comida a los difuntos, estos regresan a nuestro mundo. Los frailes de los siglos XVI y XVII ya dan cuenta de esta superstición, que trataron inútilmente de erradicar. El mismo Durán afirma que los indígenas mezclaban antiguas creencias y costumbres prehispánicas con las europeas, pero que afirmaban que no se acordaban ya de sus antiguas deidades. Por la forma en que lo expresa Durán, parece que no les daba mucho crédito a estas afirmaciones de desmemoria indígena… Como fuere, aún en Europa, sobre todo en las zonas rurales pobres, existía esta creencia de que los muertos regresaban momentáneamente a departir con los vivos; tampoco allá pudo la iglesia desterrar dicha conseja.

Cuando contemplamos hoy en día el colorido, los componentes ornamentales, los alimentos, la mística y la enorme importancia que distinguen y rodean a las celebraciones del Día de Muertos, pensamos que estamos ante una costumbre que hunde sus raíces milenarias en la cosmogonía prehispánica, pero, como hemos visto, la inmensa mayoría de sus elementos tiene sus orígenes en las costumbres cristianas traídas por los europeos en el siglo XVI. Otro aspecto que sí es propio de estas tierras es, por supuesto, la fuerza de la tradición para festejar a los muertos -que ya desapareció en España- y el cambio de la “mesa de santos” a “altar de muertos”, que retoma la costumbre prehispánica de recordar a los difuntos con ofrendas de flores, papel, incienso y alimentos, como vemos en los informes de Durán y en el códice Magliabecchiano (siglo XVI). Sea como fuere, estos intercambios culturales son normales en el devenir de la historia de la humanidad, por lo que ahora, ya muy entrelazadas con el “jálogüin”, las costumbres en torno a la festividad de muertos son parte importantísima e inconfundible de la cultura mexicana contemporánea.