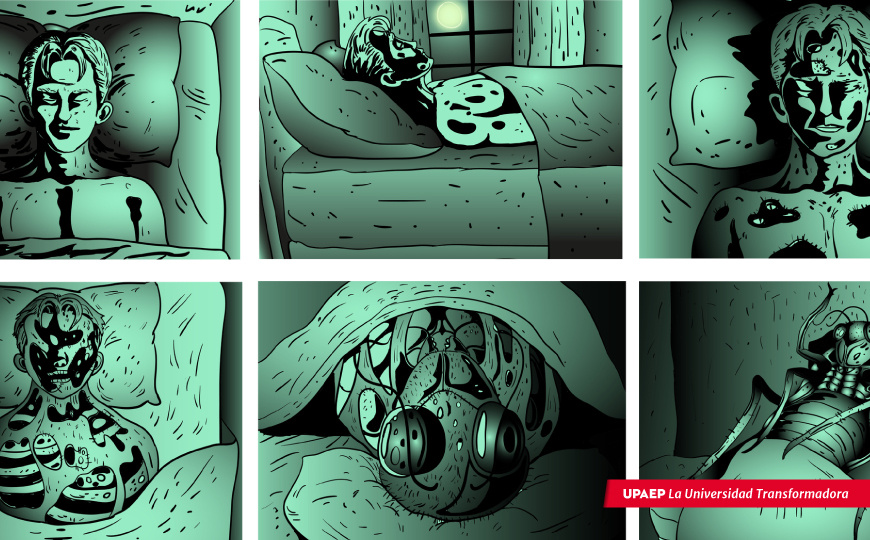

Es bien conocida la pesadilla kafkiana: una persona es víctima de un complot que apenas puede discernir y cuyo centro gravitatorio lo arrastra inexorablemente. A veces la conjura aparece de pronto, como en La metamorfosis –una de las pocas obras del autor checo publicadas en vida– y otras son una inmersión en el delirio burocrático como El proceso. Siguiendo un poco la idea del complot y la paranoia que provoca, podemos entender que la angustia existencial del arquetipo kafkiano es el problema para distinguir la realidad de la ficción. El protagonista de la pesadilla sabe bien que el mundo ha sufrido una alteración, un desvío fundamental, pero los personajes que lo rodean reaccionan de forma normal a ese cambio, como cuando Gregor Samsa sale, al fin, de su habitación, sólo para encontrar que no han desaparecido las exigencias laborales y familiares.

El posthumanismo como pensamiento filosófico y cultural nos interpela para que nos preguntemos qué es un ser humano y cuál es su relación con lo artificial o lo externo. En la época de los primeros autómatas era claro. La obsesión por replicar el mundo natural hizo que los inventores crearan los primeros seres sintéticos. Uno de los más curiosos fue un pato de cobre que defecaba falsamente, creado por Jacques de Vaucanson en el siglo XVIII. Sin embargo, antes de que el hombre occidental intentara ocupar el lugar de Dios, privilegió el uso de la tecnología como una ayuda para las pesadas labores manuales. La llegada de la máquina de vapor, quizás, es el ejemplo más emblemático, pues inauguró la producción industrial. Siguiendo esta línea de tiempo podremos entender que el posthumanismo –entendido como el mejoramiento de lo humano– es la prolongación de la filosofía positivista del Siglo de las Luces. El universo es un engranaje y, como tal, se puede descomponer y volver a armar para nuestro beneficio. Sin embargo, hay un cambio fundamental: si en el pasado la máquina funcionaba como una herramienta, ahora la herramienta ya no necesita al ser humano ya sea porque se basta a sí misma o se ha fusionado con nosotros. En cualquiera de los dos casos, hay un crisis que involucra la identidad y la manera en cómo entendemos nuestra evolución como especie.

Entramos a un mundo en el que las promesas de la técnica impiden que veamos la realidad que se gesta tras ella. Como el personaje de cualquier obra de Kafka comprendemos que algo ha cambiado y que, de alguna forma, este cambio nos lleva por caminos que nos trastornan cada vez más. En el cine hay muchas aproximaciones: la serie de películas basadas en el androide Terminator nos muestra una transición que ha ido al parejo de nuestras expectativas con una tecnología cada vez más sofisticada. Al inicio, el robot del futuro que viaja al pasado (nuestro presente) es claramente distinguible de un ser humano; en los filmes recientes el ser artificial trasciende esa división porque tiene un origen humano. Como sucede en la paradoja de Teseo, nos preguntamos si un objeto conserva su identidad cuando las partes que lo conforman han sido sustituidas gradualmente. Este dilema, discutido, entre otros, por Heráclito y Platón antes de nuestra era, nos plantea si el ser humano mejorado pierde su condición –esencia– o, incluso, sus derechos legales al considerarse como alguien de segunda clase, pues ha perdido su identidad. Si este escenario se llegara a materializar veríamos la aparición de nuevos extremismos: los ciudadanos libres de implantes tecnológicos masivos reclamarían derechos de origen y exigirían el exilio de los seres mejorados. Esta problemática la establecen varios filmes de Ciencia Ficción. Quizás, dos de los más interesantes son Blade Runner (la película de 1982) y la continuación Blade Runner 2049, ambos inspirados en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Más allá del tema identitario, hay una vertiente social que vale la pena analizar. En la primera adaptación dirigida por Ridley Scott, los llamados replicantes –robots casi indistinguibles del ser humano– se asumen como víctimas de una obsolescenia programada temprana. Su existencia tiene como finalidad provocar placer en los humanos o trabajar para ellos. Después de una revuelta, los replicantes son exiliados de la Tierra. Su perseguidor, el “blade runner” (interpretado por Harrison Ford en 1982 y por Ryan Gosling en la continuación del 2017) es el encargado de “retirar” a aquellos androides que quieren traspasar el umbral de lo no humano para tratar de igualarse a nosotros. Como afirma el filósofo esloveno Slavoj Žižek, en la continuación de la película (una interpretación libre del director Denis Villeneuve ya que Dick no escribió una segunda parte del libro), los replicantes posteriores al modelo Nexus 6 y 7 viven en una especie de vacío, pues saben que los recuerdos que tienen son implantes y, a pesar de eso, nunca se cuestionan su lugar en el mundo y los procesos de autoconciencia que desarrollan. Son la metáfora del trabajador alienado que no necesita ningún poder que lo coaccione, pues su esencia –su memoria, incluso– ha sido colonizada por lo corporativo: ¿qué sentido tiene rebelarse cuando ningún elemento que te conforma te pertenece?

Más allá de conflictos sociales a gran escala, la imitación de lo que creemos verdadero realizado con copias cada vez más perfectas, puede alimentar una sociedad que establezca una relación obsesiva, acaso neurótica, con la realidad. Como sucede en la serie británica Years and Years (una especie de distopía de corto plazo que imagina al mundo del 2019 al 2034), el gobierno o cualquier corporación vinculada a él ofrecen a crédito implantes a jóvenes y adolescentes quienes, hartos de la crisis sistémica que viven todos los días, buscan evadir la realidad. No les importa que la tecnología que controla algunas funciones corporales los vuelva dependientes de un poder central. Esto es lo que está atrás de proyectos como Meta de Mark Zuckerberg o el interés de Elon Musk sobre implantes cerebrales. Volviendo a la serie: la nieta de la matriarca, una adolescente apenas, fantasea con abandonar su cuerpo y vivir para siempre en “la nube informática”, pues asume que un ser humano es sólo información. La trama no explora a profundidad esa historia, pero podríamos pensar en una epidemia de jóvenes deseosos de protagonizar una suerte de eutanasia para vivir por siempre en un universo que pueden moldear a su voluntad.

¿El héroe-antihéroe kafkiano es un sujeto inmerso en una sociedad que pierde, aceleradamente, los límites entre lo real y su copia? Gregor Samsa –convertido en un monstruoso insecto– no conmueve a su familia, pues ellos han perdido la capacidad de interpretar la realidad inmediata que los rodea. Acostumbrados a un entorno en continua metamorfosis, sólo se concentran en la “sociedad del rendimiento”, término acuñado por el filósofo Byung-Chul Han para describir las dinámicas de explotación propias del capitalismo del siglo XXI. La historias del autor checo nos llevan al vértigo de la pérdida de identidad. Si Jorge Luis Borges pensó que Kafka había creado a sus precursores, es decir, nos enseñó a leer en su clave a autores como Herman Melville o Nathaniel Hawthorne, también nos puede orientar en la búsqueda de un horizonte tecnológico cada vez más absurdo, una realidad en la que, acaso, lo artificial –nutrido por nuestras aspiraciones, pero también por nuestras paranoias– pueda ser más humano que los humanos.

*Publicado originalmente en la revista Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana Febrero-Marzo 2023.