La festividad del día de los muertos que se celebra en la actualidad en el territorio mexicano es el resultado de una serie de fusiones culturales, las cuales cuentan con un pasado arraigado en el mundo indígena mesoamericano, pero también en el hispánico europeo. Es un hecho que el culto a los muertos es una de las creencias más antiguas y universales que han definido a las primeras prácticas religiosas en los albores de la prehistoria e historia de la humanidad, sin embargo, en Mesoamérica, tuvo un desarrollo peculiar y único, el cual quedó plasmado en documentos, códices, crónicas, iconografía, ofrendas, arquitectura, manifestaciones artísticas y, lo que resulta incluso más notable, en la memoria y las tradiciones actuales de muchas de las poblaciones del país.

Hablar entonces de esta festividad, es remontarnos al pasado prehispánico del mexicano, ya que el culto a la muerte en Mesoamérica es uno de los elementos básicos de la religiosidad de los antiguos habitantes de dicha área cultural, pues creían que la muerte y la vida constituían una sola unidad y, para ellos, la muerte no era el fin de la existencia, solamente el término del cuerpo material que daría paso al camino de transición de lo terrenal hacia lo sobrenatural: al Tonatiuhichan o a “la casa del sol” se irían los sacrificados o muertos en guerras, después de permanecer cuatro años ahí, la parte “espiritual” de estos seres podían regresar al plano terrenal transformados en colibríes o mariposas; al Cihuatlampa o “la casa de las mujeres” se irían todas las mujeres que morían en el parto o a consecuencia de ello, aquellas mujeres sagradas que tenían la misión de llevar al Sol desde el mediodía hasta su puesta; al Tamoanchan o a “la casa donde se desciende” se irían todos los bebés o niños en edad lactante, era el punto de partida cósmico donde se gestaron los seres humanos y desde donde se descendió al mundo actual, ahí eran alimentados por un árbol nodriza o un chichihuacuauhco; al Tlalocan o “la casa de Tlaloc” irían todos aquellos que morían por cuestiones relacionadas con el agua o los fenómenos atmosféricos, era el paraíso de la abundancia; y al Mictlan o “el lugar de los muertos”, era el inframundo y destino final para aquellos que morían por causas naturales, se trataba de la casa de Mictlantecuhtli y Mictlancihuatl, señor y señora de los muertos.

Todos los ancestros, para el mundo mesoamericano, eran merecedores de culto, y a ellos se les veneraba especialmente en el Miccailhuitontli o “fiesta pequeña de los muertos” y en el Hueymiccailhuitl o “gran fiesta de los muertos”, los cuales correspondían a la novena veintena del Xiuhpohualli o calendario solar mexica conocida como Tlaxochimaco u “ofrenda de las flores”. Esta veintena corresponde aproximadamente al mes de agosto en nuestro calendario gregoriano. Como podrán imaginarse, las fiestas estaban entonces dedicadas a los difuntos niños y a los difuntos adultos, respectivamente, además, coincidían con la gran cosecha del maíz. Así, las primeras tortillas que se preparaban con el maíz recién cosechado no las comían los vivos, se las ofrendaban a los muertos, que ya estaban en el más allá, con los dioses. A la llegada de los evangelizadores hispanos a tierras mesoamericanas, estos trataron de explicar que a los muertos no se les da culto, ya que al único que se le da culto es a Dios, y que mucho menos se les coloca una ofrenda de comida porque los espíritus de los ancestros no regresan al mundo terrenal a comer con los vivos. No obstante, las poblaciones indígenas mesoamericanas no aceptaron esta nueva idea, pero lo que sí se logró con el paso de los años fue mover la festividad del culto de los muertos prehispánica que se llevaba a cabo en agosto, para que se fusionara con la festividad católica de Todos Santos y Fieles Difuntos -instituidos por la Iglesia en épocas distintas- para el 1 y 2 de noviembre respectivamente.

Por otro lado, en diferentes lugares medievales de la Monarquía Hispánica, surgieron ciertas maneras de celebrar a todos los santos: una de ellas fue la de preparar alimentos, tanto dulces como salados que representaban las reliquias de algunos santos, los cuales cumplían una función de ofrenda y protección familiar. Estos alimentos, por ejemplo, panes o dulces, eran representaciones miméticas de los huesos o algunas reliquias de ciertos santos, que se llevaban a bendecir a la iglesia para ser dispuestos después sobre una mesa doméstica a manera de ofrenda, la cual denominaban “mesa del santo”. En realidad, se trataba de pedir la intercesión del santo para que el hogar de la familia obtuviera la protección de Dios. En el siglo XVI, esta tradición pasó a América, donde se entroncó con las tradiciones indígenas de origen prehispánico y, probablemente, se fusionó con la costumbre de dar las tortillas elaboradas con la primera cosecha del maíz del año en curso a los ancestros como intercesores de los seres humanos en el mundo sobrenatural.

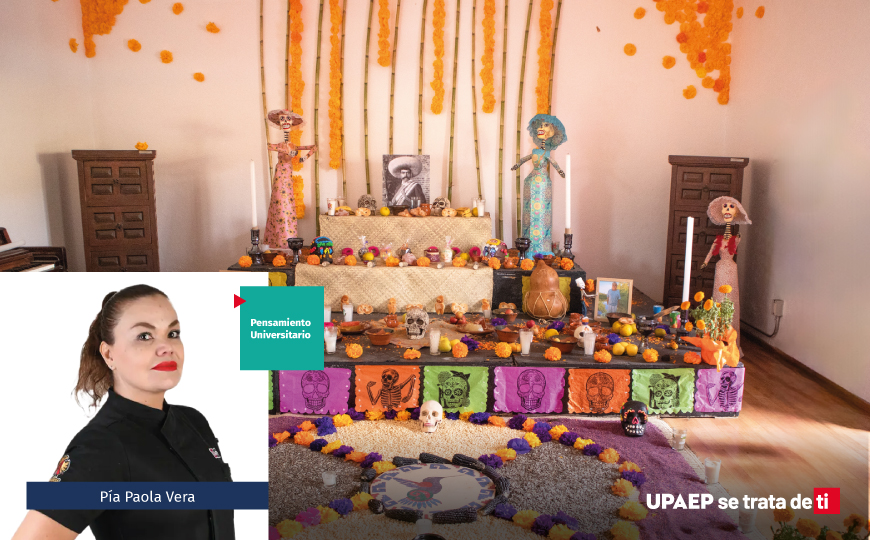

Con el paso de los años, las diferentes elaboraciones culinarias novohispanas poco a poco se hicieron presentes en la mesa de ofrenda tal como la conocemos en la actualidad, la cual es, justamente resultado de ambas tradiciones culturales: la prehispánica y la hispánica. No obstante, es importante recordar que se trata precisamente de una mesa de comida que ofrecemos a nuestros ancestros: familiares, amigos y conocidos ya fallecidos. No es un altar que se emplee como punto central para celebrar ritos o ceremonias religiosas a alguna deidad. Es, como se ha mencionado con anterioridad, una mesa con comida que ofrendamos a nuestros muertos, por lo que en ella se colocan, tradicionalmente, los guisos o platillos que, en vida, nuestros familiares o amigos muertos solían degustar. Además de los alimentos, se colocan en la mesa también flores de muchos colores, no solamente el cempoalxochitl o cempasúchil; frutas variadas de temporada; dulces de alfeñique, como las calaveras de azúcar; pan de muerto tradicional de esta época, como las llamadas hojaldras; sal, como elemento purificador y protector del alma del difunto; agua que ayuda a los difuntos a mitigar su sed y a fortalecerse para su viaje de vuelta al más allá; velas encendidas, para guiar con su luz el camino de las almas hacia su antiguo hogar en el mundo terrenal; copal o incienso, porque con su aroma también guían el alma de los difuntos a casa; así como mucho papel picado de infinitos colores.

En este sentido, actualmente se coloca la mesa de ofrenda a las personas fallecidas con muerte trágica o violenta el día 28 de octubre. El día 29 de octubre se coloca la mesa de ofrenda a las personas que murieron ahogadas. El día 30 de octubre a aquellas personas que no tienen quién las recuerde, los que murieron solos, olvidados o sin familia. El 31 de octubre la mesa de ofrenda es colocada para todos los bebés y niños, por eso este día no sólo se coloca comida, sino también dulces y juguetes en la ofrenda. Y el 2 de noviembre se coloca la mesa de ofrenda para todas las personas fallecidas siendo adultas, por lo que muchas veces, además de comida, también se ofrecen bebidas alcohólicas como pulque, mezcal o tequila. En realidad, es importante aclarar que cada uno de nosotros vamos a poner en nuestras mesas de ofrenda familiares lo que a nuestros muertos les gustaba comer en vida, no tendría caso que fuera de otra forma, por lo que no hay reglas ni lista en específico que alguien debiera seguir, ya que cada persona cuenta con un gusto peculiar, si de alimentos y bebidas estamos hablando. Por ello, ninguno tiene derecho a juzgar o a criticar la mesa de ofrenda de otra persona, ya que lo verdaderamente importante es que cada uno de nosotros la ofrezcamos de corazón a nuestros familiares y amigos fallecidos, esperando recibirlos en nuestra casa con el banquete ya servido, con ese “calor de hogar” que nos caracteriza a los mexicanos.

La mesa de ofrenda del Día de Muertos es mucho más que una simple costumbre: es la culminación de un proceso de sincretismo cultural que fusionó la profunda religiosidad prehispánica, centrada en la unidad de la vida y la muerte, con las tradiciones católicas de Todos Santos y Fieles Difuntos importadas desde la Monarquía Hispánica. Lejos de ser un altar de culto a deidades, esta mesa es un acto de memoria y amor fraternal, donde los vivos extienden una invitación a sus ancestros. Cada elemento—desde el agua que sacia la sed del viaje, hasta la sal que purifica, y los platillos que deleitaron en vida—simboliza un puente entre lo terrenal y lo sobrenatural, reafirmando que, para la cultura mexicana, la muerte no es una ausencia, sino una visita temporal que se celebra con luz, aroma y un banquete compartido.